20090404

「自分の作品を見て欲しい」という言葉

「自分の作品を見て欲しい」という言葉から生み出される意味は二通りあって、

・自分の作品を世の中に問いかけたい(自分試し)

・自分の作品が世の中に認められたい(承認欲求)

というそれぞれ正反対な感情を形作れてしまいます。

つまりは自分の作品をアピールするとき、「自分の作品を世の中に問いかけたい」という建前を語りつつも、本音は「自分の作品が世の中に認められたい」なのだということを隠して他者に語りかけることも可能であり。もちろん戦略的にそういった本心の隠蔽をはかることも時と場合と目標によっては大切だとは思うのですが、あまりにもその言葉の二面性に頼りすぎて、建前でとして取るべき行動がとれない人というのが、ワナビーさんにおける「作品の感想をくれと言われたので言ったら怒る」さんだよなぁ、と。

確かにあまりにもひどい感想(ただの悪意の投げつけとか)を返されたらムッとするのは致しかたないのですが、自分の場合はムッとしつつも、「あー狙っていたゾーンとは外れた受け手さんにボール投げちゃったな」と考えて、上手くストライクゾーンに入るようにボール(作品)の軌道修正をする方向に行くほうがいいと考えていて。「自分の作品を(世界中の人に)見て欲しい」なんていうことはごく一部の才能の在る人にしかできないのだから、「自分の作品を(自分が受け取って欲しいと思う人に)見て欲しい」という、対象層をはっきりとイメージして作品を制作して、しかるべき場所にて発表するのが普通の人間にできる唯一の努力なのではないでしょうか。

ワナビーさんについて私のまわりで語られているとき、そのワナビーさんの技量(絵描き志望なら絵の上手さとか)が話題の中心になることが多かったのですが、こういった抑える方向でのセルフプロデュース能力というのも問題として取り上げられていいんじゃないか、とここ数年思いをめぐらせています。

20090402

伊藤悠『シュトヘル』1巻について その2

その1で説明させていただいたとおり、伊藤悠という漫画家は漫画が掲載される冊子の持つ構造――紙の連なりから生み出すことのできる演出にとても意識的です。先ほどはページ単位で区切ってそのことについての説明をさせていただきましたが、今度はコマ単位に注目して、伊藤悠の巧みな表現技術についてお話させていただこうと思います。尚、この先の文章には『シュトヘル 1巻』についてのかるいネタバレがございますので、気にならない方のみこの先を読み進められて下さい。

伊藤悠『シュトヘル』 1巻

――さて、ここでこの記事を書き進めるために、漫画の話題から離れて少し写真の話題に切り替えさせていただきます。みなさんは誰かの写真を撮ったり、逆に撮られたりすることは多くありますか?自分は誰かに撮られるのが嫌です。カメラを意識しすぎて、恥ずかしくなって目をそらしたり体をくねらしたりして、いつも家族写真を撮ろうとする親に怒られます。しかし証明写真を撮影する時は、さすがにカメラから視線をそらす訳にはいかないので、覚悟を決めてなんとか正面を見据えています。

……このように、極端な話をさせていただくと、人が何かを真正面で見据える時は、向き合う覚悟を決めた時だと言えるかもしれません。さすがに私のように、極度の恥ずかしがり屋という人はあまり居ないかもしれませんが、何かに恐怖を感じて思わず目を逸らしてしまうといった経験は誰もがあることではないかと思います。それでは、『シュトヘル 1巻』の登場人物の顔と視線が真正面のアップで描かれるときは、一体どういった状況である場合が多いでしょうか?時間軸が錯綜する1巻1話は脇に置き、2話から順々に見ていきます。

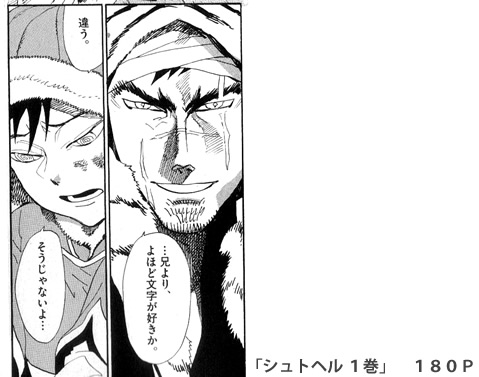

まず描かれるのは、先ほど引用させていただいた画像の右の人物“ハラバル”と、そのおさない弟である“ユルール”の物語です。戦乱の渦中に居る兄弟のうち、武勇に優れる兄は戦場へとすすんで赴き、冷酷無情に敵を打ち倒していきます。その瞳には迷いが無く、視線は正面で顔のアップやバストアップの構図のコマが、80P2コマ目などで何度も描かれます。

対照的にユルールは文芸を愛し、戦いに明け暮れる部族の人々を避けるように生きています。そんな心情を表しているかのように、凄惨な戦争描写が続く『シュトヘル 1巻』の前半までユルールは読者に向かって視線をあわせてくれません。ユルールの視線と顔が、はじめてともに正面で描かれるコマは1巻の終盤に差し掛かったころの178P1コマ目。少し首をかしげたかたちで背景を白く飛ばして印象深く描かれたユルールは、その前後のコマに描かれたものと相俟って、血塗られた兄と自分は相容れない正反対の位置に居るとでも言いたげな表情をしています。そしてここから、ある目的をもとにユルールの旅の始まり――ユルールの物語が綴られていくことになるですが、その運命を受け入れたかのように、覚悟を決めたかのように、ユルールが視線と顔を正面に見据えて描かれたコマが飛躍的に多くなっていくのです。

そしてもう一人の重要な登場人物――非力な女戦士“ウィソ(すずめ)”については、80P3コマ目の弓に矢をつがえるシーンから説明しなければなりません。その前のコマ、80P2コマ目の、ウィソの敵であるハラバルの顔が大きく描かれたコマは、コマ全体にトーンが落とされて圧迫感――威圧感を感じさせるものになっています。80P3コマ目の、ウィソを前に写した弓部隊を描いたコマは、ハラバルよりも人々が小さく描かれることにより、相手を畏怖し、萎縮している彼らを前のコマとの対比により上手く表現しています。また、ウィソの右耳のみを描くことにより、真正面よりわずかに左向きであるということを説明しているこのコマは、そのことから恐怖に覚悟が打ち負けている彼らを表現しているとも言えるかも知れません。

そんな彼女の顔が大きく真正面から描かれるのは、126P1コマ目や、あるいは162P〜163P3コマ目。この二つのコマでは、今までの非力な自分とは違う、別種の自分に変化することを受け入れたウィソが描かれており、それまでの覚悟を決めつつもすべてを振り切れないでいるウィソとは好対照の表情を見せているのです。

石黒/(略)例えば人間の顔なんて真っ正面とか真横って絵にならないんです。キャラ表では良く描かれるけどあれはひとつの約束事であってあれを得にしちゃいけない。人間の顔って7:3とか2:8とかがよくて立体感が分かるし表情も付けやすい。

(略)真っ正面ってのは自分達も使うけど凄い切羽詰った時の為にそういう絵は取って置くんです。それを何気ない時に真っ正面を使うとそれ以上の迫力出す時にどうするんだと思いますね。

――サークル時祭組『フェスティバル・タイムズ 石黒昇監督23周年記念スペシャルインタビュー!!』より

『シュトヘル 1巻』では、こういったコマ運びや構図の妙だけでなく、描かれる絵そのものも、白土三平の不安定なシルエットや、ダイナミックプロの感情にゆがんだ相貌や、横山光輝の大陸風の武人描写や、スタジオボンズのアゴと頭蓋骨を意識させる直方体的な頭の描き方(これは皇国の守護者の時からかも……)――などの描線を取り入れ、絶妙な場面でそれらを意識させる絵を置くことにより、先達の画家の画風が生み出してきた豊かで鋭い感情・情景表現を作中に組み込み物語を彩っていたりと、目を見張る箇所は紹介しきれないほど多く残されています。そして私はこの物語が、そういった豊かな表現技法に彩られながら、中国内陸部やモンゴルの地の果てまで続くかのような荒野の如く、壮大な絵物語として綴られていくことを願ってやまないのです。

20090401

伊藤悠『シュトヘル』1巻について その1

日本の漫画というものは、普通は物語が絵とセリフによって紡がれて、それらは複数のページに分割されて綴られていき、結果いちからお話を読み進めていこうとすると、最初のページから最後のページに向かって順々に読み進めていくことになる――といった体裁がとられます。

伊藤悠という漫画作家はそういった漫画の持つ“一方向性”にとても自覚的で、氏の作品はその一方向性を利用したコマ運びにより、とても上手にストーリーの中へうねりをもたらしています。

_

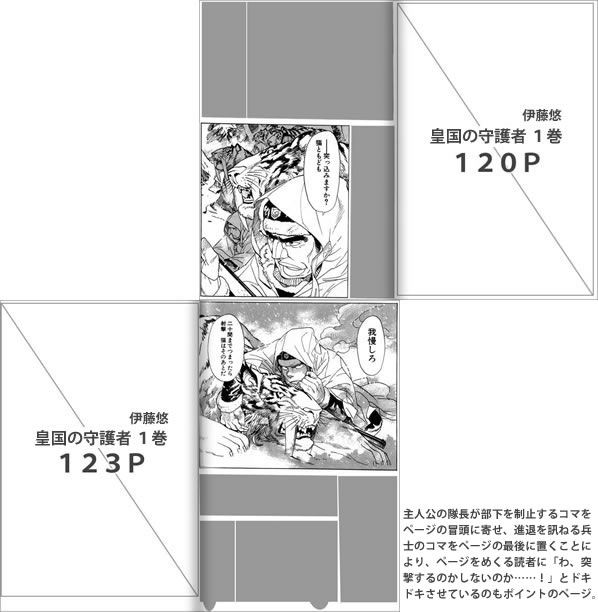

伊藤悠『皇国の守護者』 1巻

たとえば上に引用させていただいた画像における121P4コマ目は、敵に今まさに襲い掛からんと目論む味方の兵士と虎さんが描かれ、みな一様に顔を上げ、ページをめくり進める方向を向いています。めくって次のページである122P1コマ目は、これまた味方の兵士――主人公である隊長が、「――突っ込みますか?」と訊ねた部下に向かって「我慢しろ」と制止するよう告げる絵が描かれ、今度は読み進める方向とは逆に虎が向いて寝そべり、主人公がその場にうずくまっているという構図になっています。それはあたかも、主人公が部下とは逆の気持ちを抱いているから、立ち方や向きも逆なんだと言わんばかりの構図です。

こういったように、氏の作品である『皇国の守護者』では、全編にわたりセリフだけでなく絵の方向性においても、マンガを読み進める方向を勘案した構図やコマ運びを行っています。

伊藤悠『シュトヘル』 1巻

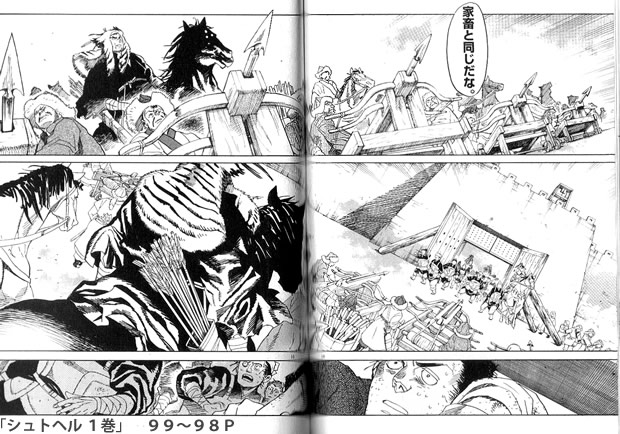

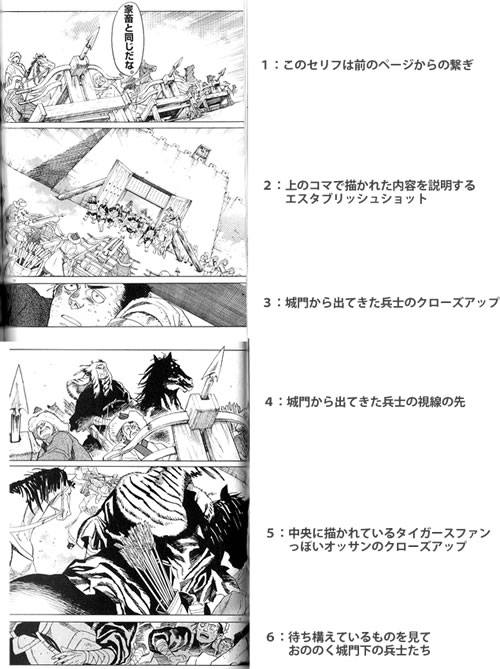

この技法は氏の最新作『シュトヘル』においても遺憾なく発揮されており、例えば上の見開きページにおいて、城門から逃げ出そうとする兵士たちを待ち受ける騎馬隊――といった構図を描写する際に用いられています。そして更に、この見開きページにおいては『マンガは1ページ1ページ読み進めていくもの』という通念を利用したトリッキーな構図で、各キャラクターが描写されているのです。

上記画像は見開きのページを中央で断ち切り、縦に並べたものに注釈を添えたものです。冊子状になっているものに見開きで絵を描くということは難儀なもので、都合上中央で綴じられてしまい、それにより絵が真ん中で潰れてしまうが故に、中央に絵のメインイメージとなるものが描きづらくなってしまうのです。コマ間の空白ほどでないにしろ、それに順ずるものがページとページの間に通っている状態だといっていいでしょう。そして画像で示した通り、伊藤悠はその仮想の区切り線を利用し、ページを中央で分割したとしても驚くほど意味の通る構図でコマ内の情景を描写しています。

待ち構える弓砲。対峙する二者のうち、城門から出てきた者たちが奥に小さく、ちっぽけに描かれ、次のコマでは彼らのうちの一人のおののく顔が大写しになります。視線の先には大きく黒く塗られた不気味な大将が馬上から睥睨し、彼らの前に大きく立ちふさがっています。おののく兵士達にはグレーのトーンが落とされ、見るものに不安定感を煽っています。ページごとに区切って読むのに慣れている、また基本的にページごとに区切られて漫画が綴られている『シュトヘル』を読むのに慣れてきた読者にとって、はじめはもしかしたらそうしてページごとに着目して1ページ3コマの内容を咀嚼し、そして改めて描かれたものを俯瞰するためて視線を遠ざけた時に、このページが見開きで描写された2ページ3コマで構成されていることに気づくことになるかもしれません。伊藤悠はこのページにおいて、映画におけるクロスカッティングとズームアウトを同時に行ってしまっているのです。

(その2に続く)