C73 冬コミでの活動内容について

↑見開きのページにつかう絵です。

表紙出来上がったらUPしようと思っていたらうわーコミケまでもう時間ないじゃんということであわててとりあえずはと、12月29日〜31日に東京ビッグサイトで行われる「コミックマーケット73」においての、当サークル「J&」(一応サークルブログのつもりなんですよ!)と私newの参加状況おば。後で丁寧に書きます。きっと。

・めずらしくサークル参加してます。 12/29(土) 東ニ-22b「J&」です。

新刊「やがて巡り来るこれからの日々のために 試読版」 無料配布で60部ぐらい刷るの予定です。

既刊も持って行きますー。

「salvation by faith records」さんの「クロノアファンディスク3」を委託予定です。

あと知人のお風呂さんの同人誌も委託予定ですが、5部とかしかありません。

・夏コミに引き続き「シロマル本」なる同人誌にゲスト寄稿しています。今回出るのは3だそうです。詳細はこちら。シロマルって何?謎です。これと関係があるみたいですけど、まぁなんというかよくわかりません。

とりあえず今日は寝ます!

「夢の追憶」という作品と二次創作というジャンルの力強さについて

このサイトはゲームシリーズ「風のクロノア」と「スターフォックス」に関するファンサイト――のはずが、今はそれぞれのゲームのファンが運営する日記サイトと化してしまっているのですが、それはさておき。今回はそんなクロノアファンとしての自分が大好きな、「夢の追憶」という同人誌についての紹介を、二次創作というジャンルの意義についての説明を絡めて書いてみたいと思います。

■同人誌データ

作品名 / 初版発効日

夢の追憶1 1999年 8月13日

夢の追憶2 2002年12月29日

夢の追憶3 2005年 8月12日

発行サークル:一版館

著者:エレナ

_

■内容紹介――オーソドックスなギャグまんがとしての「夢の追憶」

今回なんでこんなストーリーを追った話を描いたかといいますと 背表紙にもあるように“シルミラを知っている人はもちろん 知らない人でも読める本”をッ目指した訳です。果たしてそうなったかはわかりませんが…。

私自身同人誌を買う時 あ、これおもしろそうだなーと思っても知らないジャンルなので読めない しらなくてもある程度わかるような話を描いてくれないかなー、なんて思いきり勝手なことを考えていたので、じゃあもし自分が本を作ったら知らない人にも読んでもらえる内容にしよう!と思ったわけです。

「一版館」発行同人誌「シルエットミラージュ たった一人の世界革命」あとがきより

まずはじめに、私は「夢の追憶」という作品に心底ほれ込んでいるということを述べなければなりません。私は「夢の追憶」について、クロノアという作品の中からこれ以上の同人誌は作り得ないと感じています。それはある一点において、「夢の追憶」には誰が見ても素晴らしい努力だと認められる箇所があるからなのですが、それは「ユニークな個性の表出」として評価され得たり、突出した技術力が見られるというオンリーワン的な内容だからという事ではありません。

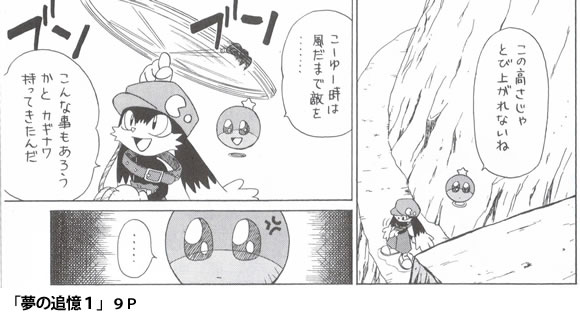

「夢の追憶」をごくごく一般的であろう視点から評価させていただくと、まず第一に著者のエレナ氏によって、やわらかなタッチで丁寧に原作のストーリーラインをなぞられたまんがである、ということが言えるでしょう。それは表紙の絵のタッチが、原作のイラストを意識して描かれているということにあらわれていますし、まんが自体もコマ一つ一つに手を抜かず、読者がストーリーを理解できるよう、必要十分な情景を活写し、時にはエレナ氏によって考えられた原作の補完が行われたりもします。

例えば上に引用させていただいたコマは、主人公クロノアがラスボスを倒したあとのものなのですが、左に引用したゲームの実際の画面と比較してみると、そこに登場していた脇役キャラクターだけでなく、ゲーム中に描かれた彼らの個性に応じた表情やふるまいが「夢の追憶」では描き足されており、ストーリーの表現だけではなく、ゲーム中で提示された世界観を欠かさず表現することに対してもまったく手を抜いていないことが分かります。

ストーリー自体も独特な要素を加えず、原作の展開に可愛らしいツッコミを入れながら物語が進んでいくというギャグまんがになっています。そしてその意識は冒頭に引用させていただいたエレナ氏のことばにも表されている通りに、多くの人に受け入れられるために行われ*1、「夢の追憶」は3巻94Pのボリュームでゲームのオープニングからエンディングまでの原作の全てをなぞるような形で展開されます。しかしそれが結果として、「夢の追憶」で描かれたストーリーが著者内部の世界観や世界印象の表現だけに留まらずに、もう一つの「風のクロノア」というストーリーを立ち上がらせるということになるのです。

■「ある視点」としての二次創作――世界は一つでも、生まれる物語は無限大

さて、ここから少し「夢の追憶」の紹介から離れ、また「夢の追憶」から私が得た感動を説明するために、二次創作というジャンルについて、それがどのような特性を持つジャンルかについて説明していきます。

二次創作とはどういうジャンルなのか。私にとってそのことについて簡単に説明をさせていただくとすると、「ある要素を、作者の好きなように読み替えていくジャンル」という言葉に纏まります。例えばあるキャラクターに性的魅力を見出し、エロチックなまんがを描けばそれは“エロパロ同人誌”(言葉古いですね)ということになりますし、男性キャラクターたちの関係性に魅力を感じて、セリフとセリフ、行動と行動の間に妄想を働かせるとそれは“やおい”になります。そして二次創作というと、一次創作の設定にもとづいて空想を働かせるものだと一般的に解釈されがちだと思うのですが(「原作への愛がない」という批判は“いまだに”有用ですし)、私としては二次創作の魅力について、単に一次創作にかしずくだけではなく、元となった創作物に対して「私はどう受け取ったか」という、ある意味私小説的な内容にあると思っています。

それは事実として1日目、2日目の女性向け同人誌はそういった私的な内容のものが大半である、というところに表れています。女性向け同人誌は作者の感性に重きを置いた内容であるが故、原作でのキャラクターたちの立ち位置に加え、「二次創作作者」と「キャラクター」の立ち位置も重要視され、そのことは「攻め・受け」という言葉から見て取れます。例えばコードギアスにおけるルルスザ・スザルルなど、どちらのキャラクターを「攻め」「受け」として重視するかによって大きく世界観が違えてきますし、「攻め」や「受け」の中には「ヘタレ攻め」「誘い受け」など、二つの要素だけに大分されない細やかな宇宙が広がっています。

また、女性向け同人誌において作者とキャラクターの間に作られた自由な距離感は、時として同じ物語空間にいたはずのキャラクターの存在感を希薄にさせたり、作者とキャラクターの距離感を理解する補助線としての新キャラクターを出現させたりします。

そういった「自分だけの世界観」は、男性側から揶揄の対象になりがちなのですが、女性向けだけの現象ではありません。男性向けにおいてはそれは「君の絵、女の子は可愛く描けてもそれ以外の年齢層の人間はガタガタだね」という形で表れるでしょう。この話を広げると、人は「好き」なもの以外は描きたがらない傾向にあるということになるのですが、根本的に「好き」という気持ちはモチベーションの原動力でありますし、同人誌製作は「好き」というその心で作られていくものです。逆から言うと「好きではない」ものを作るのには多大な労力が必要である、ということになり、同人誌というものは多くの場合儲けというモチベーションを生まない趣味の創作物ですので、自然と同人誌に描かれる内容は作者の「好き」なもので占められることになるのです。

――話を「夢の追憶」に戻します。以上の二次創作というジャンルについての説明がそのまま、「夢の追憶」を私が「クロノアという作品の中からこれ以上の同人誌は作り得ない」と高く評価している理由の説明になります。作者の「好き」なもので占められた作品は、作者と同じ感性を持つ人たちの間でしか作品の共有が図れません。そうやって原作を「好き」で細分化せずに、逆に原作に寄り添い、真摯なタッチでギャグまんがとして描ききることによって、クロノアファンなら誰でも楽しめる作品に仕上げたことそれ自体がまず素晴らしいのです。

そしてそれだけが、「夢の追憶」という作品が評価されるべき価値ではないということも、改めて述べていかなければなりません。「夢の追憶」が私にいちばんの感動を与えた部分について、これから「ギャグ」という側面から焦点を当て、説明していきます。

■二次創作にいのちが芽生える瞬間――変わっていく世界、変えられない世界

さて、一言でギャグといっても、ギャグには色々な種類があります。そんな多種多様のギャグの中で、主に「夢の追憶」で使われているギャグを、とりあえずここでは「読み替え」という言葉を使って表現していきます(本当は何か適切な専門用語があると思うのですが、僕はギャグについての専門的な知識がないので、「読み替え」という言葉を使わせていただきます)。

「読み替え」ギャグは、既存の情報を別の視点から見ることによって“読み替える”ことで笑いを生み出します。例えば今ネットで話題になっている、チェーン店食品いたずら問題を読み替えた「mixiでミスド店員が、ドーナツの真ん中に穴を開けていたと発言」が分かり易い例になっており、ごく当たり前の事例を「アルバイトが売り物の食品を使っていたずらをした」という世界観によって情報を「読み替え」ていくことで、笑いに繋げているのです。

同様に、「夢の追憶」はゲーム本編をギャグで、最初から最後まで「読み換え」ていきます。それは上に引用させていただいたコマの通り、ゲームシステムまで及ぶのですが、“読み換え”が子供っぽく微笑ましいので、まったく不愉快になりません――そして風のクロノアという物語を追いかけつつも、微妙に変化させていった「夢の追憶」の3巻終盤。主人公のクロノアは最後のシーンで、悲劇から離脱しようと、それまでと同じように“読み換え”ようとするのです――

「夢の追憶」3巻21Pの最後のクロノアのさけび。それにこれまで積み重ねてきた“読み換え”の重みや、丹念に原作のストーリーを追ってきたまんがの内容が加わり、私の心に深く余韻を残して響いてきます。その言葉は二次創作の宿命のようなもので、そこには二次創作を象徴する「いかにして、そしてどこまで原作から逸脱するか」の駆け引きのダイナミズムが凝縮されています。

原作に忠実だからこそ、避けられない乖離――私は2巻まで上梓された時点で初めて「夢の追憶」と出会ったのですが、当時2巻を読み終わった瞬間から、最後のシーン――つまり、3巻21Pで描かれていたシーンをどう演出するかに関心が集中していました。クロノア1のエンディングについて、その唐突さから“ご都合主義的で、お涙頂戴だ”という批判もあるにはあります。そう“読み換え”てくるのか、それとも原作の核たる所であるが故に変化させずに通すのか……。「夢の追憶」は私のそんな甘い予想を振りきり、クロノアに、「夢の追憶」のクロノアだからこそ言える言葉を、願いを、そのコマに発露させたのです。「夢の追憶」という物語でしか説得力を持って言えなかったその言葉がページにセリフとして描かれた瞬間。それは原作の魅力や作者の感性に従属的なファンフィクションから、一個の血が通い、命を宿した物語へと飛躍した瞬間であったのです。

物語とは、個性を宿した生命です。その物語でしか表現できなかった感情、主張が物語中に込められてはじめて、物語は独立した存在として生命が宿ります。そして生きた命からは種子がうまれ、種子は新しい命をかたち作ります。私にとって「夢の追憶」とは――二次創作とはまさにそんな、「命からうまれた新しい命」であり、世界の多様性、そして豊饒性を表現する作品郡であるのです。

作者の個性の発露として、同人誌が取り上げられることは多々あります。しかしながら、同人誌の――その中でも二次創作という同人文化の中でもオーソドックスなジャンルそれ自体に、個性が立ち表れていくという評価はあまり存在しないように思います。私は作者が持つ根源的な創作力に加え、二次創作というジャンルが持つ力強さが魅力的な作品を生み出すということを、それ以上に「夢の追憶」という物語がどれだけ魅力的な作品かということを述べたくて、この記事をここまで書き進めさせていただきました。

世の中では、一次創作こそが素晴らしく、二次創作は一次創作の魅力のおこぼれを拝借したものでしかない、という言説が未だに説得力を持って語られています。そういう人たちや、そういう言説に共感する人たちに、私はこう言い続けるでしょう。「作品の発表媒体と、作品が個性という命を宿す瞬間に関連性は無く、生まれた命に模倣は存在しない。そして私にとって「夢の追憶」という二次創作作品は、人に感動を呼び起こさせる命を宿していた作品だった」、と。