子ども達のためのネットの有り方ついて。今現在思っていることのまとめ。(6/25追記)

以前書いた日記「しさつじけんについてちょっとだけ」について、

日記中で取り上げさせて頂いた論文を書かれた坂本氏からコメントを頂き、

またリクエストを求められるという栄誉を承ってしまったので、

とりあえず今思っていることだけを書かせていただきます。

前回の日記、言葉遣い汚かったのもあり。

あんな汚い文章を論文なんかに載せてはダメですよ!坂本さんの名誉に関りますからッ!

(あとそれに、言葉が汚かったら被害者や加害者少女のHPに掲載されていた文章と同じように

読み流されてしまうという危険性もありますので)

======================================================================

6/25追記分:経済学者である木村剛氏がこの件について取り上げていたので、思い切ってトラックバックしてみる。

ええい、もうとことんやったれ。

あとやはり木村剛氏も

「相手の痛みがわかりにくいと、

人間の攻撃性は必要以上に増幅する可能性があるようだ。

ネット・コミュニケーションにおける誹謗中傷や罵詈雑言の類もそういう面を持っている。

人を傷つけるという行為の意味――他人の痛み――が分からないということが、

さらなる攻撃を招来していく。」

という事を書かれているが、その後に

そういう意味で、常に大人が介在する「擬似社交場」で育てられた子供たちは、

「残酷」という体験を十二分に心の中で消化することなく、

「子供らしさ」を演じているのかもしれない。

本来子供は自分のエゴを自由に発散する存在である。

ところが、「擬似社交場」の中で「子供らしさ」という

大人の価値観の中だけで純粋培養されてしまうと、

「他人の痛みを感じる」という学習を十分にしないまま身体だけが成長していってしまう。

と書いてしまっているのがナゾです。いや、なんとなくニュアンスは分かるのですが、

「ネットを介してそういう対人関係観の構築」っていうことに結び付けて頂けるのか、

それともやはり「現実が大切」だと思っているのかどちらでしょう。

私としては前述がいいな。もし後述だったらこれは大ポカでは。

だって、今のこの世の中でどれだけ現実を触れられる機会があるのでしょう?

高校時代どっぷり“現実”に漬かったヤツにとことんまで追い詰められた私として、

うーん、現実>>>>ネット世界っていうのはありえない方程式なんですよ。

すくなくとも私としてはネットでのコミュニケーションの方がよっぽど人間のあたたかみに触れられたので。

追記終わり。

======================================================================

長崎女児刺殺事件について、そのあまりにも大きい事件の衝撃により

様々なページやBlogにおいて、子どものネットへの関り方が論壇の俎上に乗せられている。

その多くが「子どもにはネットを扱わせるのは危険すぎる」といったものや

「子どものネットの利用状況を親は監視するべき」という否定意見であり、

また、この問題の解決策としてほぼ大勢が「子ども達へのネチケット教育」を上げており、

「こういった子どもが生まれてきたのは親がきちんと躾なかった責任」

「こういった子どもが生まれてきたのは学校教育の責任」とまとめている。

その意見に対しては私は確かにすこし同意する部分があるが(理由は後記)、

全面的にその二者に責任を押し付けるのは私にとって大きい違和感や疑問を覚える。

すみません。みなさん、子どもの頃友達と遊ぶとき親の監視の下で遊んでましたか?

すみません。みなさん、子どもの頃遊ぶ時親や教師のいう事なんか真剣に聞いてましたか?

個人的にこの事件は、子どもに対するネット世界のいびつな構造がもたらしたものだと思うのです。

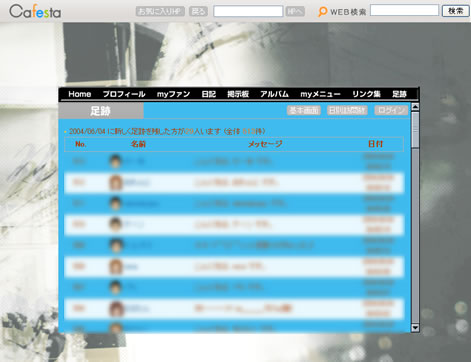

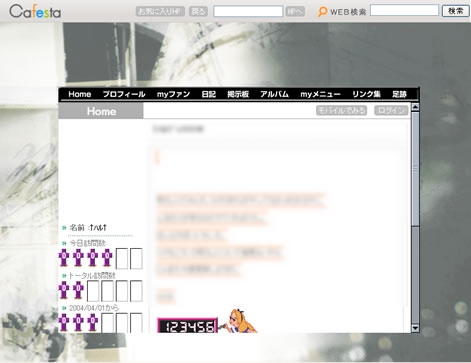

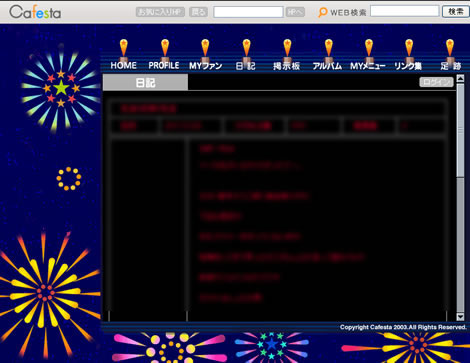

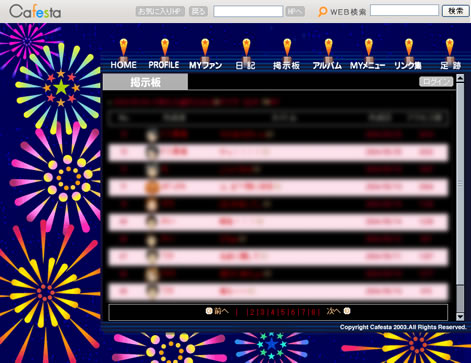

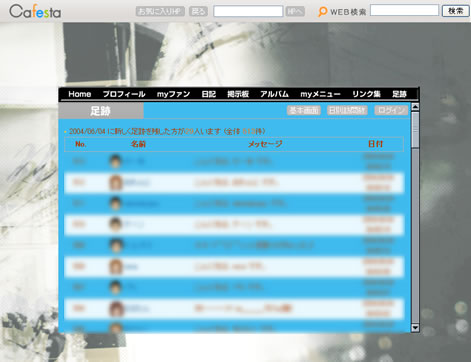

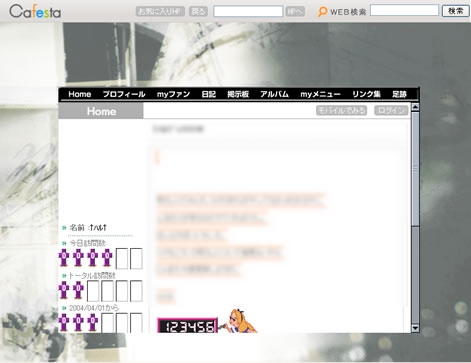

例えば被害者・加害者少女が運営していたHPの、これはそのスクリーンショットなのですが

(上3枚加害者、下2枚被害者。プライパシー保護のため一部ガウスぼかし加工)

これらを見れば分かるとおり、

Cafestaというサービスを利用した彼女らのページはものの見事に自分語りの場になっているんですよ。

それは何故かというとCafestaはコミュニティの場を提供すると宣伝しながら与えるものは公園ではなく自分の家だからだと思うのです。

またCafestaとは別に、小中学生のユーザーが多いと言われるぱどタウンにおいて、

ぱどタウン内の一部ユーザーが打ち立てたローカルルールの歪さや

ぱどタウンでの私用目的にぱどタウンとまったく関係のない画像掲示板が無断利用される等の問題が

最近web論壇において「ぱど厨問題」として提起されているのですが、

(“ぱど厨”問題については風野春樹の読冊日記の6月14日分〜「ぱど厨になってみる」に詳しいです)

見てみればこのぱどタウンというのもユーザーに部屋を与えるだけで公園を与えていない。

コミュニティを標榜しておいて運営者がやっていることはユーザーに殻を与えているだけだと思うんですよ。

そして一部ユーザーのマナーに反する行動は、そういうプライベートな場を

与えられた部屋の外に無制限に拡大した結果起こったものではないかと。

――この話題を置いておいて別の話題に移る。

個人的な話をさせてもらうと、

私は中学2年生の頃にネットを始め、そこから1年間とあるサイトに入り浸っていました。

「カービィくらぶ(以下カビくらと略します)」という名前のそのサイトは物凄い数の常連を抱えていて、

毎日掲示板やチャット、そして小説発表所やお絵かき掲示板において膨大な数の発言や投稿がなされ、

掲示板は午後5〜7時のピーク時にはページをリロードする毎に新しい記事やそれに対する返信が書き込まれ、

またチャットは午後4時の小中学生が学校を終える頃から深夜0時まで一足が絶えず、

多いときには28人が同時に入室するなど物凄い大盛況っぷりでした。

正直言ってしまうと私はその当時カービィについてあまり興味がなく(そして今も……)、

それなのに何でカビくらに入り浸ってたかというと、その場がとてつもなく魅力的だったからなのです。

小中学生時代を思い出して下さい。

学級内において、ヒエラルキーって運動できるか出来ないかに集約されると思いませんか?

つまり、体育会系を頂点とする支配ピラミッド(文化系は最下層)に。

私はドッチボールにおける「いるかいらんかジャンケン」で「いらん」と言われるような素晴らしいぐらいのもやしっ子で、

また好きなものはアニメにゲームのダメ人間ダブルパンチでした(そして今も)。

そういう“ネクラ”な人間は学級内である意味“排斥”(例えば昼休みのドッチボールとか)され、

クラスの隅っこや図書館に固まってアニメの話をじめじめしたり、

そういう扱いや状況に陥ってしまうんじゃないかと思うのです。

それはそれで楽しいのですが、しかし少人数のかなしさ、やっぱりどこか“飽き”が来るんです。

そしてそういう状況に陥っていて、そんな“飽き”を感じていた私にとって

大人数の常連を抱えるカビくらで掲示板に書き込むことや

チャットで日々の雑談を交わすことは、他者とコミュニケーションを交わす

本当のよろこびを感じさせる、充実した体験だったのです。

(「カービィくらぶ」はサイト名に「カービィ」を掲げ、一見ファンサイトのように見えるが

掲示板やチャットで交わされる話題のほとんどはカービィとは関係のない他愛ない雑談で、

小説発表所ですら『カビくら常連が出演する小説』が投稿される等、

ゲームのファンサイトと一つの言葉で括れない空間でした。

『カービィを知っている同志が集まるサイト』、かな?)

まだまだ続く――

トラックバック